Welche Wärmequellen gibt es für Wärmepumpen?

Alle Wärmepumpen nutzen die kostenlose Umweltwärme von Erde, Luft oder Grundwasser als Hauptenergiequelle, welche unendlich zur Verfügung steht.

Hier ein Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile:

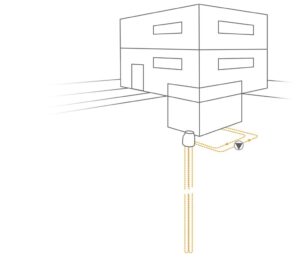

Sole-Tiefensonde

Bei der Tiefensonde werden vertikale Bohrungen durchgeführt. In diese Bohrlöcher kommt ein Rohrsystem. Die Bohrlöcher werden anschließend verpresst und dadurch abgedichtet.

Im Rohrsystem zirkuliert eine frostsichere Flüssigkeit (Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch). Dieser Wärmeträger nimmt die im Erdreich gespeicherte Erdwärme auf und gibt diese an das Arbeitsmittel der Wärmepumpe ab.

Die notwendige Tiefe der Bohrung hängt von der Anzahl der Bohrungen, von der Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes sowie vom Wärmebedarf des Gebäudes ab. Mehrere Bohrungen liefern dabei einen besseren Wirkungsgrad als eine tiefe Bohrung.

Ein durchschnittliches Einfamilienhaus (Neubau) benötigt ca. 140 – 160 Bohrmeter.

Vorteile:

- Guter Wirkungsgrad, niedrige Betriebskosten

- Im Sommer kann das Haus bei Bedarf mit der Sole-Sonde gekühlt werden

Achtung: Nicht jeder Bodenbelag ist dazu geeignet. - Lange Lebensdauer

Nachteile:

- Bohrungen sind teurer als ein Flächenkollektor

- Regelmäßige Überprüfung und Wartung des Frostschutzmittels

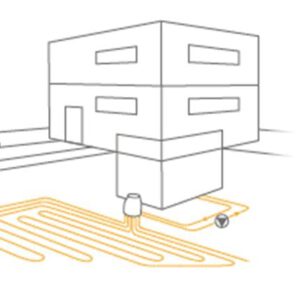

Flächenkollektor mit Sole

Der Flächenkollektor ist ein horizontales Rohrsystem. In ca. 1,4 Meter Tiefe werden die Rohre ähnlich wie bei einer Fußbodenheizung schlangenförmig verlegt. Der Verlegeabstand variiert je nach Rohrdurchmesser zwischen 30 – 60 cm.

Das im Rohrsystem zirkulierende Arbeitsmittel (Wasser-Frostschutzmittel-Gemisch) entzieht dem Erdreich gespeicherte Sonnenenergie.

Die benötigte Kollektorfläche ist abhängig von der Wärmeleitfähigkeit des Erdreiches und vom Wärmebedarf des Gebäudes. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus (Neubau) beträgt sie ca. das 1,5-fache der Heizfläche.

Vorteile:

- Verlegung ist unkompliziert

- Eigenleistung möglich

- Geringe Investitionskosten

- Lange Lebensdauer

Nachteile:

- Großer Platzbedarf

- Der Bereich der Flächenkollektoren darf nicht überbaut werden

- Keine tiefwurzelnden Pflanzen (zB Kastanien) darauf setzen

- Regelmäßige Überprüfung und Wartung des Frostschutzmittels

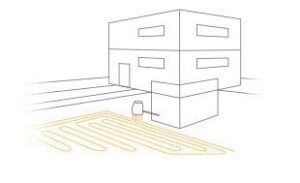

Flächenkollektor mit Direktverdampfungstechnologie

Bei der Direktverdampfungstechnologie werden anstelle von Kunststoffrohren Kupferrohre verwendet, welche mit Kunststoff ummantelt sind. Der Verlegeabstand beträgt ca. 45 – 50 cm.

Mit der Wärme aus dem Erdreich wird das Arbeitsmittel in den Kollektorrohren zum verdampfen gebracht. Es ist keine zusätzliche Antriebsenergie erforderlich. Die Übergabe der Wärmemenge erfolgt direkt. Dadurch entfällt der Zwischenwärmetauscher von der Sole zum Arbeitsmittel.

Diese Technologie ist um etwa 20 % effizienter als herkömmliche Sole-Flächenkollektoren.

Je nach Wärmeleitfähigkeit des Erdreiches und des Wärmebedarfes des Gebäudes variiert die benötigte Kollektorfläche. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus (Neubau) beträgt sie ca. das 1,5-fache der Heizfläche.

Vorteile:

- Bestes Preis-Leistungsverhältnis

- Geringste Betriebskosten

- Höchste Betriebssicherheit

- Sehr lange Lebensdauer

- Verlegung ist unkompliziert

- Eigenleistung möglich

- Kein Forstschutzmittel notwendig

- Heizung ist auf Wärmequellenseite wartungsfrei

Nachteile:

- Der Bereich der Flächenkollektoren darf nicht überbaut werden

- Keine tiefwurzelnden Pflanzen (zB Kastanien) darauf setzen

Ringgraben-Kollektor

Nachdem der Ringgraben-Kollektor vor ca. 3 Jahrzehnten in Vergessenheit geriet, erlebt er derzeit einen neuen Aufschwung.

Beim Ringgraben-Kollektor werden 1 – 4 Kunststoffschläuche ringförmig in 1,5 – 2 Meter Tiefe rund um das Haus verlegt. Jedes Ende des Kollektors endet im Technikraum des Gebäudes. Außenliegende Verteilerschächte entfallen somit.

Durch die spiralenförmige Verlegung können deutlich mehr Laufmeter in einer Fläche untergebracht werden als bei einem herkömmlichen Flächenkollektor. Die nutzbare Energiemenge je Laufmeter ist jedoch deutlich geringer.

Die erforderliche Fläche und die Anzahl der Schläuche sind abhängig von der Bodenbeschaffenheit sowie von der benötigten Heizleistung. Der Graben ist 1 – 2 Meter breit und bis zu 100 Meter lang.

Ringgraben-Kollektoren sind nur bei geringen Leistungen (bis ca. 5kW) empfehlenswert.

Die notwendige Erdbewegung wird oftmals unterschätzt.

Vorteile:

- Anschaffungskosten etwas günstiger als bei einem herkömmlichen Flächenkollektor

- Eigenleistung möglich

Nachteile:

- Schlechterer Wirkungsgrad als bei einem herkömmlichen Flächenkollektor

- Nachheizen mit Elektrostab meist erforderlich

- Frostgefahr des Erdreiches durch sehr engen Verlegeabstand der Kollektoren

- Der Bereich der Flächenkollektoren darf nicht überbaut werden

- Keine tiefwurzelnden Pflanzen (zB Kastanien) darauf setzen

Grabenkollektor

Der Grabenkollektor eignet sich ebenfalls nur für geringe Leistungen (bis 6kW).

Ähnlich wie beim Flächenkollektor werden die Leitungen in 1,4 m Tiefe parallel zueinander verlegt. Der Verlegeabstand beträgt je nach Rohrdurchmesser 30 – 50 cm.

Für 6 kW ist ein Graben mit einer Breite von ca. 2,5 Meter und einer Länge von 53 Meter notwendig.

Vorteile:

- Etwas günstiger als ein herkömmlicher Flächenkollektor

- Verlegung entlang der Grundstücksgrenze

Nachteile:

- Der Bereich der Flächenkollektoren darf nicht überbaut werden

- Keine tiefwurzelnden Pflanzen (zB Kastanien) darauf setzen

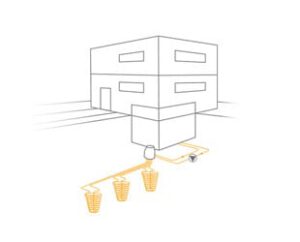

Erdwärmekorb

Die einzelnen Körbe sind spiralförmig aufgebaut. Sie werden in ca. 2,5 – 4 Meter tiefe quadratische Ausgrabungen gesetzt und anschließend mit dem vorhandenen Erdreich befüllt und verdichtet.

Bei einem durchschnittlichem Einfamilienhaus (Neubau) sind 3 Erdwärmekörbe notwendig. Die benötigte Gartenfläche beträgt rund 130 m2.

Vorteile:

- Kann zum Kühlen verwendet werden

Achtung: Nicht jeder Bodenbelag ist dazu geeignet - Günstigere Alternative zur Tiefenbohrung

- Platzsparende Alternative zu Flächenkollektoren

Nachteile:

- Der Bereich der Erdwärmekörbe darf nicht überbaut werden

- Keine tiefwurzelnden Pflanzen (zB Kastanien) darauf setzen

Luft-Kompakt-Wärmepumpe – Außenaufstellung

Luft-Wärmepumpen beziehen die Energie aus der Umgebungsluft. Der Wirkungsgrad hängt stark von der Umgebungstemperatur ab. Je kälter es ist, desto schlechter ist der Wirkungsgrad.

Die Luft-Kompakt-Wärmepumpe für die Außenaufstellung benötigt keinen Technikraum. Die gesamte Wärmepumpen-Technik befindet sich im Außenbereich.

Vorteile:

- Kann auch zum Kühlen verwendet werden

Achtung: Nicht jeder Bodenbelag ist dazu geeignet. - Keine Bohr- oder Grabungsarbeiten

- Geringer Platzbedarf

- Kostengünstig in der Anschaffung

Nachteile:

- Geräuschpegel und Optik im Garten

- Geringerer Wirkungsgrad / höhere Betriebskosten, insbesondere bei kalten Temperaturen

- Enteisung des Verdampfers benötigt zusätzliche Energie

- Geringere Lebensdauer als bei Nutzung von Erdwärme oder Grundwasser

Luft-Kompakt-Wärmepumpe – Innenaufstellung

Luft-Kompakt-Wärmepumpen werden auch für die Innenaufstellung angeboten. Die gesamte Wärmepumpen-Technik befindet sich im Technikraum.

Vorteile:

- Keine Grabungsarbeiten

- Kann auch zum Kühlen verwendet werden

Achtung: Nicht jeder Bodenbelag ist dazu geeignet. - Kein Gerät und/oder Verdampfer im Garten – insbesondere für kleine Gärten geeignet

Nachteile:

- Aufwendigere Planung

- 2 große Mauerdurchbrüche (mind. 50×50 cm) durch die Außenwand notwendig

- Luftkanäle im Technikraum müssen sehr gut gedämmt werden (Gefahr von Kondenswasser)

- Sehr großes Gerät – passt nicht durch jede Tür

- Höherer Geräuschpegel im Innenraum

- Geringerer Wirkungsgrad / höhere Betriebskosten, insbesondere bei kalten Temperaturen

- Geringere Lebensdauer als bei Nutzung von Erdwärme oder Grundwasser

Luft-Split-Wärmepumpe

Bei der Luft-Split-Wärmepumpe sind Wärmepumpe und Elektronik im Haus und somit keiner Witterung ausgesetzt. Der Verdampfer (Wärmetauscher mit Ventilator welcher die Wärme aus der Luft aufnimmt) ist getrennt von der Wärmepumpe (gesplittet) im Außenbereich aufgestellt.

Durch die optimierte Verdampferoberfläche ist der Wirkungsgrad höher als bei einem Kompakt-Gerät. Bei Bedarf kann die Luft-Split-Wärmepumpe einfach auf eine Tiefensonde umgerüstet werden.

Vorteile:

- Kann auch zum Kühlen verwendet werden

Achtung: Nicht jeder Bodenbelag ist dazu geeignet. - Keine Bohr- oder Grabungsarbeiten

- Geringer Platzbedarf

- Kostengünstig in der Anschaffung

Nachteile:

- Geräuschpegel und Optik im Garten

- Geringerer Wirkungsgrad / höhere Betriebskosten, insbesondere bei kalten Temperaturen

- Enteisung des Verdampfers benötigt zusätzliche Energie

- Geringere Lebensdauer als bei Nutzung von Erdwärme oder Grundwasser

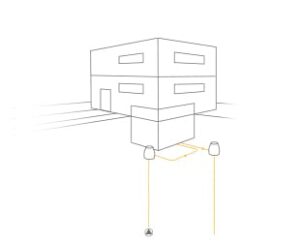

Grundwasser

Wenn Grundwasser in geeigneter Tiefe und ausreichender Menge und Qualität verfügbar ist, eignet es sich sehr gut als Wärmequelle. Die Temperatur des Grundwassers liegt konstant bei rund 10 Grad Celsius.

Für die Nutzung als Wärmequelle ist ein Entnahmebrunnen mit Förderpumpe für den Transport zur Wärmepumpe notwendig. Über einen Wärmetauscher wird die Wärmeenergie entnommen. Das abgekühlte Wasser wird dem Grundwasser über einen Rückgabebrunnen zurückgeführt.

Vorteile:

- Geringer Platzbedarf

- Kann auch zum Kühlen verwendet werden

Achtung: Nicht jeder Bodenbelag ist dazu geeignet. - Sehr guter Wirkungsgrad, niedrige Betriebskosten

Nachteile:

- Hoher Planungsaufwand (wasserrechtliche Bewilligung)

- Konstante Wasserqualität und -menge ist Voraussetzung (eisen- und manganarm)

Es gibt eine Vielzahl von Wärmequellen für die Wärmepumpe. Welche die Beste ist, kann nicht pauschal beantwortet werden.

Die Auswahl der geeigneten Wärmequelle hängt von der Größe des Grundstückes, der Lage des Grundstückes und der benötigten Wärmemenge ab.